오버드라이브필로소피의 처음이자 마지막 정규작 '64 see me'[김성대의 음악노트]

- 가

- 가

제프 벡 같은 기타가 음산하게 몸을 풀고 나면 고개를 빳빳이 쳐든 드럼이 찰랑거리는 엇비트를 앞세워 들어온다. 이어 꿋꿋한 프레이즈로 무장한 베이스가 가담, 프로그레시브 록의 자투리 같으면서 한편으론 재즈 퓨전의 잔영 같기도 한 그 연주 위로 보컬이 나른한 노래를 흘린다. 다시 분위기는 일변해 고스트와 폴리 리듬이 겹치더니, 곡이 2분 대에 이르면 드럼이 짠 그물에 베이스와 기타가 번갈아 몸을 던진다. 백진희는 거기에서 사실상 베이스 솔로를 펼치는데 자코 파스토리우스 부럽지 않을 알싸한 맛을 제대로 전한다. 리치맨도 여기에 질세라 짧게 자신의 챕터를 빈티지 스타일로 소화하고 박근홍은 루이 암스트롱처럼 스캣 하며 고유의 역할을 털어낸다. 아직 덜 끝난 트랙은 다양한 스트로크 패턴으로 솔로를 짜나가는 강성실의 화려한 드러밍을 반환점 삼아 다시 초반 나른한 세션으로 복귀, 길었던 문답 형식을 갈음한다.

여기까지가 앨범 '64 see me'의 첫 곡 'wake up'이다. '64 see me'는 팬데믹으로 우울했던 시대의 한복판에서 계통 없는 음악을 들불처럼 피워낸 오버드라이브 필로소피(OVerdrive Philosophy, 이하 'OVP')의 첫 번째 정규작이다. 통상 한 곡을 만들 수 있는 비용과 시간(1시간 40분) 안에 여덟 곡을 뽑아냈다는 밴드 측의 설명은 이 음반이 녹음될 당시 긴장감과 녹음 뒤 담지한 스릴의 조건을 말해준다. 'wake up'은 그 조건의 구체적인 진술이다. 결론부터 말하자면 지난 EP와 마찬가지로 이번 작품 역시 밴드 음악의 에너지와 그루브를 좋아하는 사람이라면 좋아하지 않을 수 없는 앨범이란 것. 마음의 준비가 된 사람들은 플레이 버튼을 눌러도 좋다.

세상 사람들은 장르를 나누려 저마다 아웅다웅 하지만 OVP는 딱히 규정할 수 없다는 게 매력이다. 블루스 재즈 록이라 해도 좋겠고 재즈 록 블루스, 록 블루스 재즈, 어떻게 나열해도 이들을 대변할 장르 이름으로는 무방해 보인다. 거기에 솔(soul)을 가미한들 문제 될 건 없다. 단, 약속된 세션을 약속대로 소화하는 팝록 밴드보다 약속을 저어하며 약속을 파기하는 재즈 밴드의 즉흥 스타일을 추구하는 점에서 OVP는 다른 록 밴드들과 조금 다른 곳에 있다. 어디로 튈지 모를 곡 구성(가령 'haze'에서 기타 솔로 직전 세션)과 어디에도 침투할 준비가 되어 있는 전투적인 퍼포먼스(예컨대 'overfeel'의 템포 체인지), 심지어 생면부지의 사람들이 모여 팀을 꾸린 것조차 이들은 뼛속까지 '즉흥적'이다.

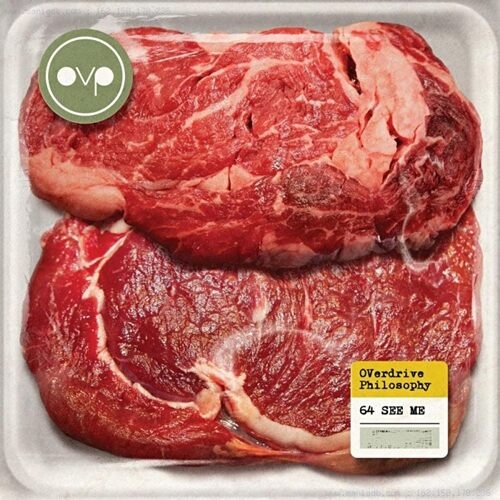

이 거부할 수 없는 즉흥성은 앨범을 물리적으로 규정하는 강렬한 고깃덩이(제목 '64 see me'는 '육사시미(肉刺身)', 즉 '육회'를 의도한 것 같다) 아트워크로도 옮겨 간다. 보는 사람을 압도하는 벌건 빛깔은 크로스오버 밴드 단편선과 선원들의 '동물'을 열었을 때와 닮았고 포장은 네이팜 데스의 2015년작 'Apex Predator – Easy Meat'와 비슷하다. 나에게 저것은 날것에다 쫄깃한 OVP 음악의 질감을 시각화한 것으로 보였다. 그야말로 종의 기원을 거부하는 이종교배의 이미지다.

곡들은 계속 흐른다. 리치맨의 작렬하는 리프로 문을 여는 펑키 블루스 록 트랙 'soju and soul'은 지난 미니앨범에서 표방한 "펄펄 뛰는 활어를 맵싸한 와사비 간장에 찍어 소주 한 잔에 털어 넘기는 듯한 느낌"의 한 순간을 담아냈다. 이는 한국발 펄 잼 사운드로, 저기 크리스 코넬식 포효를 담은 'haze'와 묘한 쌍곡선을 이루며 앨범의 이른 절정을 예고한다. 두 곡은 박근홍의 음악 유전자에 단단히 뿌리내리고 있을 90년대 얼터너티브 록의 유산을 그가 여전히 챙기고 있다는 증거처럼도 여겨진다.

스티비 레이 본이 레드 핫 칠리 페퍼스에라도 가 있는 듯 들리는 'love tonight'에선 록과 솔을 오가는 박근홍의 사랑에 굶주린 푸념을 들을 수 있다. 그는 또 'if I could', 'overfeel' 같은 곡들에선 서커스 마냥 노래 기교를 펼치는데, 그 맵싸한 화려함은 듣는 이에게 '팔색조'라는 진부한 표현을 기어이 쓰게 만든다.

무엇보다 OVP의 장점으로 내가 꼽고 싶은 건 'broke tonight'이 대표하는 미니멀 편곡이다. 미니멀 편곡은 탁월한 개인기를 갖춘 멤버들이 마음껏 놀 수 있는 여백을 제공해 준다는 면에서 OVP 같은 밴드에겐 필수적인 요소일 수 있다. 그런 점에서 미니멀리즘은 이 밴드의 장점이자 필요조건에 가깝다. 이는 지난 EP를 만진 세계적인 엔지니어 테드 젠센에게 바통을 넘겨받아 소리의 갇힌 덩굴과 음향의 막힌 시야를 환하게 걷어낸 오형석의 믹싱과 마스터링에 돌려야 할 공이다. 오형석은 해리 빅 버튼, 서태지, 빅뱅, 카더가든을 넘나드는 자신의 경험에 기반해 드럼에는 시원한 펀치감을, 베이스에는 구수한 충만을, 보컬과 기타에는 거친 야생을 선물했다. 모든 게 OVP에 없어선 안 될 느낌들이다. 하지만, 뜬금없게도 이 모든 게 마지막이라는 사실은 이 모든 쾌거를 멋쩍게 만든다.

"over. 끝! 끝이라고 이것들아. 끝! 끝내, 끝내라고!"

제목처럼 과잉 느낌에 사로잡힌 멤버들의 'overfeel' 엔딩 신에서 짐승처럼 울부짖던 박근홍이 외친다. 여기서 '끝'이란 곡을 넘어 앨범에까지 번지는 전제요 정황이다. 사실 이 음반의 반전은 이 작품이 OVP의 '스완송'이라는 데 있다. 다시 말해 '64 see me'는 OVP의 처음이자 마지막 정규 앨범이다. 이는 30년 전 매닉 스트릿 프리처스라는 밴드가 장담했다 철회한 일(데뷔 앨범을 내고 해체하는 것)을 먼 타국의 프로젝트 밴드가 수 십 년이 지나 실현한 것에 가깝다.

하나같이 출중한 멤버들의 실력에 감탄한 나머지 박근홍은 OVP와 자신을 "적토마를 얻은 여포"에 빗댔다. 하지만 '삼국지'에서 여포의 목숨이 그랬듯 OVP의 생명도 그리 질기진 못했다. 테크닉과 필과 작곡력으로 록, 블루스, 재즈 팬들을 일거에 사로잡는 이런 밴드는 이전에도 없었고 앞으로도 드물 존재이건만 그들은 어쨌거나 이 앨범을 끝으로 해체한다. 실마리로만 치부하기엔 너무 매력적인 해답을 던져주었기 때문일까. 나는 이런 밴드가 이런 식으로 단명하는 것이 과연 맞는 일인가, 진정 더 지탱해 나갈 수는 없는 것인가를 대상도 흐릿한 누군가들에게 진지하게 묻고 싶었다.

박근홍은 "밴드의 모멘텀을 제시하지 못 한 리더의 탓"이라는 아리송한 말로 밴드 와해의 책임을 본인에게 돌렸지만, 'take me down'에서 고백하고 있듯 사실 그는 들어주는 사람 없고 도와주는 사람 없는 지난 상황 또는 사람의 빈곤에도 괴로워했던 눈치다. 그동안의 행보로 봤을 때 박근홍은 멤버가 자주 바뀐 메가데스의 데이브 머스테인보단 다양한 프로젝트를 즐기는 데이브 그롤에 더 가까워 보였는데, 제삼자 입장에선 자칫 불안해 보여도 그롤에겐 그나마 푸 파이터스라는 안정된 보금자리라도 있었다. 반면 박근홍에겐 그 보금자리가 없었다. 그래서 나는 어쩌면 박근홍의 푸 파이터스가 OVP가 될 수 있으리란 기대를 했는지도 모른다. 물론 그에겐 아직 게이트 플라워즈라는 카드가 남아 있지만, 그것이 OVP의 이런 식의 퇴장이 남기는 아쉬움을 말끔히 상쇄시킬 순 없을 것 같다.

아주 잠깐이었지만 한국 밴드 신에 축복 같았던 팀이 사라지는 데 심심한 조의를 표하며, 구축이 그랬듯 소멸도 즉흥적인 OVP의 완전체를 언제 어떤 식으로든 다시 만날 수 있길 기대해 본다. 활어회와 육회 안주를 좋아하는 사람들이 한국엔 의외로 많다.

*이 글은 본사의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

필자약력

한국대중음악상 선정위원

마이데일리 고정필진

웹진 음악취향y 필진

[사진제공=박근홍]

곽명동 기자 entheos@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr). 무단전재&재배포 금지 -