‘페르시아어 수업’, 언어의 발명과 홀로코스트의 기억[MD칼럼]

- 가

- 가

[곽명동의 씨네톡]

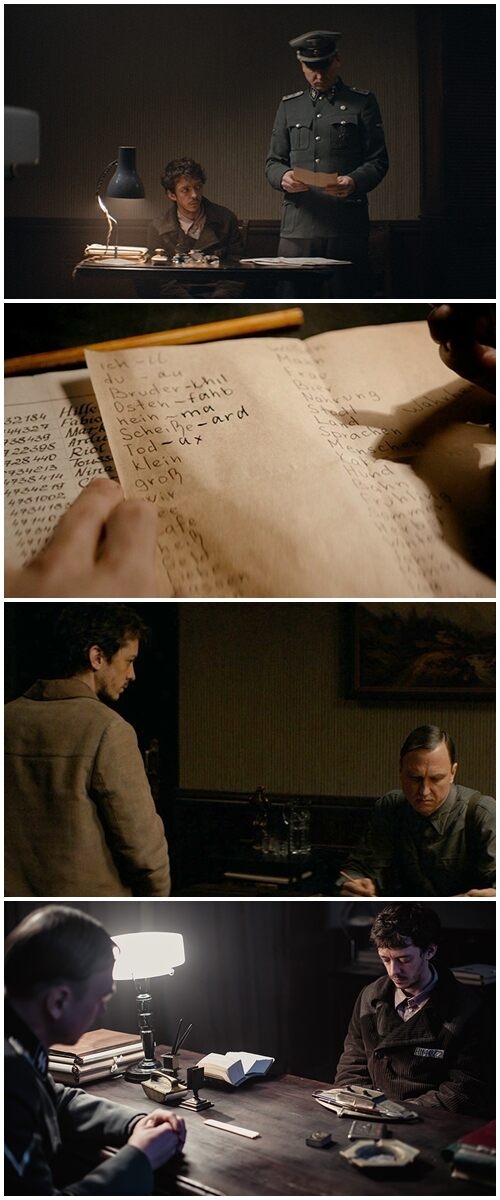

영화 ‘페르시아어 수업’의 원작은 독일 각본가 볼프강 콜하세의 실화 기반 단편소설 '언어의 발명(Erfindung Einer Sprache)'이다. 어떤 학생이 관리자 신분의 유대인에게 가짜 페르시아어를 가르친다는 이야기다. 바딤 피얼먼 감독은 원작을 독일군 장교 코흐(라르스 아이딩어)와 수용소에 붙잡혀 온 유대인 포로 질(나우엘 페레즈 비스카야트)의 이야기로 바꿨다. 전쟁이 끝나면 이란의 테헤란에 가서 식당을 오픈하기 위해 페르시아어가 필요했던 코흐와 오로지 생존을 위해서 단 한마디도 모르는 페르시아어를 ‘발명’해서 거짓말을 해야 했던 질의 이야기가 2시간 내내 팽팽하게 펼쳐진다.

영화가 시작되면 질이 기찻길을 터벅터벅 걸어온다. 질은 전쟁 중에 ‘가짜 언어’를 발명했다. 그러나 그 가짜 안에는 아픈 역사가 담겨있다. 진실이 탄로 날 위기에 처한 순간, 그는 유대인 명단에 적힌 이름을 보고 순간적인 재치를 발휘해 가짜 페르시아어를 급조해낸다. 그는 그럴듯한 거짓말로 하루하루 목숨을 연명하는데, 그것은 거짓된 언어를 ‘실재’로 믿는 코흐 덕분이다. 수많은 유대인을 살해하는데 가담하는 코흐가 유대인 이름에서 착안한 거짓 언어에 속는다는 설정은 비극과 희극이 교차하는 역사의 아이러니이다. 질의 페르시아어는 지구상에 존재하지 않는 가짜이지만, 질과 코흐 둘 사이에서는 감정의 교류를 일으키는 ‘진짜 언어’였다.

코흐는 유대인을 탄압하는 나치의 장교로 복무한다. 유대인에겐 피도 눈물도 없는 비정한 인물이다. 그러나 질에게 배운 가짜 페르시아어를 한 단어 한 단어 배우면서 일상의 아름다움에 눈을 뜬다. 코흐가 가짜 언어로 직접 지은 한 편의 시는 역설적으로 그도 꿈과 자연을 사랑하는 평범한 인간이라는 사실을 드러낸다. 유대인을 절멸시키는데 사용되는 ‘독일어’를 쓸 때는 그토록 엄격했던 코흐가 유대인 이름에서 대충 만들어낸 언어로 시를 짓고, 그 시에 스스로 탄복하는 모습은 ‘발명된 언어’가 한 인간의 순수함을 되살려내고, 가슴 깊은 곳에 숨겨진 꿈을 발현하는 데 도움이 될 수 있다는 사실을 보여준다.

언어가 한 사람을 어떻게 바꿀 수 있는지를 정교한 이야기로 구축한 감독의 연출력도 뛰어나지만, 주인공인 두 배우의 열연도 깊은 인상을 남긴다. 스페인어가 모국어인 나우엘 페레즈 비스카야트는 독일어를 능수능란하게 구사하는 뛰어난 언어 감각으로 열연을 펼쳤다. 라르스 아이딩어는 영화 ‘작가미상’ 초반부에 등장해 독일 인종의 우수성을 부르짖으며 퇴폐미술을 배격하는 인물을 연기했다. 그는 이번엔 나치 장교 역을 맡아 인종을 뛰어넘어 유대인에 깊은 ‘우정’을 느끼지만, 결국 비극에 빠져드는 캐릭터를 호연했다. 만약 코흐가 진짜 페르시아어를 배웠다면 그의 꿈대로 테헤란에서 셰프가 됐을 것이다.

1945년 2차 세계대전이 끝난 이후 77년이 흘렀다. 홀로코스트는 점점 잊히고 있다. 극우세력은 아직도 홀로코스트는 일어나지 않았다는 주장을 펼치고 있다. 그 근거 중 하나가 수용소를 거쳐 가스실에서 죽임을 당한 수백만 유대인들의 명단이 없기 때문이다. 나치는 패배를 직감하고 상당수의 문서를 불태웠다. ‘페르시아어 수업’은 이름 없이 사라져간 수많은 희생자를 기억하기 위한 ‘영화적인 응답’이다. 인간은 망각의 동물이다. 시간이 지나면 역사의 아픔을 잊는다. 머나먼 과거로 흐르고 있는 홀로코스트를 잊지 않기 위해서 우리는 어쩌면 언어를 발명해야 할지도 모른다. 질이 카메라 앞으로 걸어오는 이유다.

[사진 = 영화사 진진]

곽명동 기자 entheos@mydaily.co.kr

- ⓒ마이데일리(www.mydaily.co.kr). 무단전재&재배포 금지 -